La muerte de un anónimo trabajador que acercaba la lectura a su comunidad en Peñablanca.

Por Silvana González

Un enjambre de sonido producido por zorzales y chincoles se apacigua con los tijerales sobre los árboles de la calle Valentín Letelier. Son las siete y media de la mañana, y otro sonido en el ambiente son unas pisadas en la tierra que anuncia la proximidad con el cerro. En Peñablanca, las calles siempre van al centro radial de la ciudad o hacia el cerro –cercado o no– es su destino. Las pisadas son del quiosquero, quien lleva, bajo un cielo ya venidero del pesado calor del valle, una bolsa de feria con un par de diarios; alguno que pudo recuperar, antes escondido estratégicamente por su hija.

Pero el verde hipnotizante del paisaje, opacado por los cortes cafés que pegan a los cerros para hacer espacio a las casas, le hace perderse en su labor.

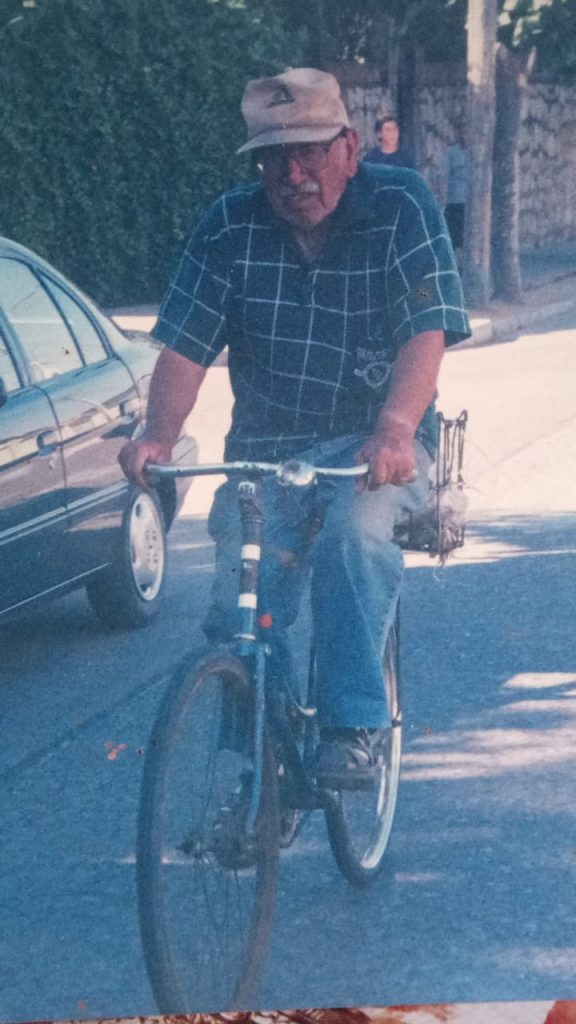

El día en que dejara de hacerlo, de entregar sus diarios, iba a morir, sentenció don Nico. Lloró al escuchar la noticia. Primero lo bajaron de la bicicleta, su medio eterno de transporte, anterior a sus piernas, motor de las caminatas post caídas que incluyeron una ruptura de cadera (al igual que otros villalemaninos que copiaron la moda en los ochenta y no soltaron nunca más sus bicicletas). A los ochenta y cinco, continuó su ruta a pie. Surtía así del diario a un gran radio de Peñablanca, La Corvi, la población de los profesores, e incluso Villa Alemana centro, hasta el Paseo Latorre. Luego de cumplir su labor, reiterada durante treinta y siete años, únicamente interrumpida en el día del Trabajador y el primero de enero –como todo suplementero–, llegaba al quiosco, geométricamente encajado en el frontis de su casa.

El quiosco celeste de Sargento Aldea. Al pasar, discreto, confundido en su cuadratura sutilmente con la casa entera.

Los gitanos lo espiaban de lejos esperando sus siestas; primero cortas, post comidas, luego más largas y frecuentes. Durante ellas, asaltaban el surtido de dulces que don Nico mantenía para apaciguar la ansiedad de azúcar de los vecinos y niños que pasaban. De todas formas, esos dulces se iban a pérdida porque los terminaba regalando. Unos robos que, como primer signo, fueron sumándose a las complejidades del paso del tiempo. La rapidez de la máquina comenzó a menguar en un bastón.

Don Nico esa mañana no estaba perdido, como pensaron todos; sabía muy bien dónde estaba. Ya no iba a entregar el diario, sino que se lo entregaba su familia. Por eso tomó el bastón, los diarios y se arrancó.

Una vecina de Peñablanca dijo: «Por ahí venía caminado, de Valentín Letelier por arriba, bajando del cerro.»No quería fallarle a la gente.

Salió en busca de ver nuevamente esos rostros quizás sorprendidos de verle, o no, acostumbrados a recibir el diario como un trance mecánico. Sentir sus piernas activarse de nuevo, cumplir con su deber en silencio, como corresponde.

Cuando estaba vivo, se dividía por sectores. Su hija Emma le preparaba los diarios por segmentos, desde Quinta, donde existía el quiosco antes de ser trasladado (nadie sabe muy bien cómo), hasta Inés de Suarez. Su horario era fiel en la llegada. Cuando empezó a atrasarse, la gente reclamó. «Malacostumbró él mismo», dice Emma, «a los clientes que, una vez fallecidos, continuaban la misma espera los hijos».

También ella se quedó allí, pegada, esperando, porque él se lo pidió. Piensa abrir el quiosco más adelante, con una foto de cada uno de sus padres en el frontis.

Estoy en el living donde pasó sus últimos días. Sus cosas han sido trasladadas hacia el mismo quiosco, en un breve tránsito hacia otra parte. Tanto hija como nieta son alegres y muestran sus dientes tan seguido al hablar de él como pasa el tren allá afuera: pasa cada diez minutos y en ese paso instala un brillo en una vitrina que seguramente don Nico veía desde su camilla. Esa luz reflejada, una última constancia; persistencia calculada como cada una de sus mañanas de entrega en bicicleta.

Antes de morir, dos meses antes, seguía repasando atentamente los diarios y revistas de su quiosco, sólo que acostado. Él mismo los iba a buscar a la agencia del centro. A las cuatro de la mañana y los domingos a las tres, «calaba puesto», como él mismo decía, como si fuera cosa de ir al banco. Trabajó desde los dieciocho hasta los noventa y dos sin parar. Una vez postrado, su mente siguió trabajando, leyendo, memorizando. Parecía enciclopedia. En su lineal cotidiano, regaló segmentos, facsímiles y recortes a la hija de una clienta, niña aspirante a médico. Todo extraído de diarios y revistas, ya que no leía casi libros. La conocía desde pequeña. Ella prometió mostrarle su diploma algún día.

Así sembró en su vida una pequeña particularidad.

La rutina se vuelve sofocante, como la quietud de las micros acá en Sargento Aldea. Choferes sudados, cada cierto tiempo personas que cruzan por la línea de cebra. Pienso en cada mañana en que se despertó junto al piar de los pájaros, a esa hora enardecidos, elevados juntos en una maraña ruidosa.

Se puede contar con ese ritmo.

Lunes, cruzando la puerta de la agencia.

Martes, un tercer café a las ocho de la mañana

Domingo, partido en su casa, vitorean al equipo contrario. Don Nico se sulfura.

Lunes nuevamente, hasta en ello necesita una línea: O son del Audax o son del Audax.

Dice otro vecino que Enrique, el anterior quiosquero, cuando estaba en calle Quinta era amoroso y que don Nico era seco, pero que atendía bien. Era de pocas palabras: lo imagino respetuoso, cumpliendo su labor por estaciones consecutivas.

«Más vale perder un amigo que una tripa»,aparece entre las frases de su funeral. A dos cuadras hay un mural del Colo pintado a medias. Ahora sombrío, ahora silencioso, desde que don Nico no está cerca para putearlo. Odiaba al Colo, nadie entiende bien por qué, y amaba al Audax. Quizás por esa insistencia en llevarse a los jugadores buenos del Audax. Este mismo equipo, en su tibieza, en su calidad estacionaria de jugadores, puede que se amolde perfecto a la vida del suplementero: estar allí como un síntoma de la quietud, sin mucho afán por ser campeón. Está bien rendir decentemente. Alguien tiene que hacerlo.

Tuvo un amigo que le escribió dos libros al Audax.

«Nicolás era el último amigo que me quedaba. Me hacía las tareas pues era más inteligente que yo. Jugar esas interminables pichangas en ese solar al pie de la estación.»

Esa quietud existe en peligro, porque ese cerro en donde se perdió un día, esa estación de tren, ahora tiene menos tierra y menos pájaros.

Tengo el recuerdo de verlo sentado entre la rapidez de mi bicicleta por fuera del quiosco. Revistas delgadas moviéndose un poco con el pasar de los autos. Detención que me hace comprender mi propia detención. Como trenes en línea recta fuimos moldeados y cuesta salir de ese eje.

Al irse, palidece un poco más en esta zona el olor a diario nuevo, el sonido del Chavo en la tele durante la tarde. Tardes más largas que la intro de la Festival repiqueteando en cada casa. Otra vecina me dijo que la mayoría de las veces debió despertarlo para comprarle. Trabajaba incluso durante los sueños. Durante años fue ferroviario y en esa forma de tren lo imaginaban sus amigos en la partida.

«Hago votos para que, en una estación futura de tren, nos volvamos a encontrar. Adiós y hasta la próxima detención inolvidable, amigo Nicolás.»

Aun así, nadie pudo entrar en más detalle al describirlo. Recuerdo su presencia recortada. Una mujer que vivió toda la vida al frente sólo mencionó: «Trabajador, buen vecino». Es como si se diera por sentada su figura, ¿cómo no te lo vas a imaginar? Es ese quiosquero que está ahí sentado, sonriente y a la vez severo. Aquel que reafirma la rutina con sólo existir. Pelotas de fútbol en bolsa transparente, leves repisas con pañuelos desechables, revistas y algunos cedés rodeaban su rostro tranquilo, su cuerpo vestido de camisa y polar, a veces con gorro de lana, y con los ojos iluminados con la poca luz que entraba a su cubículo.

Su hija esperaba que mejorara cada día, sabiendo que eso no sucedería. Ese día amaneció dicharachero. Pidió la comida y luego, más comida. Dijo: «Voy a dormir siesta por primera vez», ya que nunca lo hacía, según él. Su última visión fue confundir a su hija con un ladrón. Luego de eso se durmió y no despertó más.

Sin comentarios