Como «un vistazo al Herbario mistraliano», editado por Libros del Cardo, presenta esta reseña nuestro redactor, que se insertó en el follaje de la Nobel.

Por Iván Rivera

«Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado, ni en cuarto cuya ventana diese a un horrible muro de casa urbana. Siempre me afirmo de un pedazo de cielo.»

La primera vez que oí esta frase fue en la voz de la propia Gabriela, mientras leía una conferencia que tituló improvisadamente «¿Cómo hace usted sus versos?», a raíz de una pregunta, quizás genérica, que le hicieron los señores ministros de Uruguay. La cinta está disponible en Youtube, junto con la imagen de la poeta sentada en un sillón, rodeada de una masa de hombres que la observan de pie, muy atentos a su actitud serena.

Lejos de lo apretada que pueda estar la escena que acompaña el audio, ahora me encuentro por segunda vez con el texto que da inicio a Herbario mistraliano. Diarios y cuadernos sobre el jardín, resultado de una investigación de cuatro años realizada por la poeta Gladys González junto con las ilustraciones botánicas de Camila Palaveccino. El libro cuenta con 363 páginas que reúnen textos, anotaciones, recetas, instructivos, poemas y un archivo fotográfico de la autora en relación con la cultura vegetal.

No es para nada azaroso que Gladys haya decidido poner este texto al inicio del herbario, ya que desde aquí podemos conocer el temperamento escritural de Gabriela al asumir que nunca pudo escribir en un cuarto cerrado porque tanto ella como las plantas son criaturas fotosensibles, que necesitan de la luz del sol para llevar a cabo la extensión de sus actividades vitales; en este caso, la poesía.

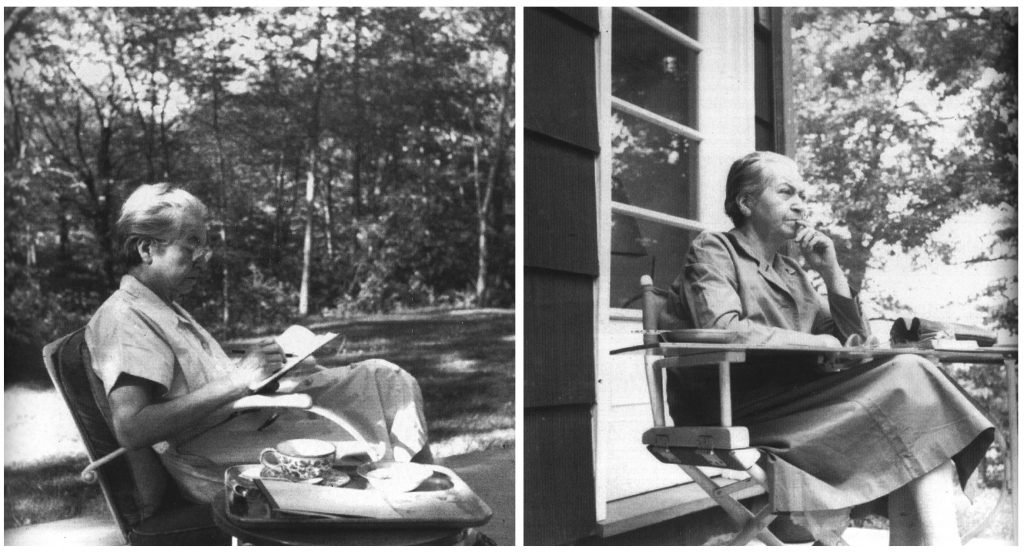

Su poesía toma forma en el exterior, donde la voz nace junto al canto de las aves o bien se escabulle entre la pequeña ráfaga de viento que atraviesa el follaje. Estos pueden ser los sonidos que evoca el observar los retratos de Gabriela escribiendo o leyendo junto a su mesita en el patio, mientras la luz del sol la templa y regula, la temperatura con que descienden sus pensamientos.

¿Qué es el jardín entonces? Varias escenas de la vida cultural humana pueden comprenderse en este laboratorio. El proceso de observación y experimentación botánica llevado por la autora se acompaña, en ocasiones, de sus cuadernos, en donde transcribe notas científicas para asegurar el crecimiento de árboles frutales, como el naranjo o la higuera, o bien de árboles estructurales, como el álamo y el sauce. El cuidado y reproducción en estos casos puede exceder el manejo intuitivo que unx tiene con las plantas.

Pero no todo el manejo de las cualidades botánicas pasa por la ciencia. La medicina o curandería se traspasa por vía de la experiencia o incursionando en los recodos mortuorios de las culturas. Así, Gabriela se incorpora en los ritos, como por ejemplo en compañía del romero que bien conoce (baccharis linearis, nativo del semiárido) y que se introduce en los actos funerarios en ramilletes frescos o en incienso, «ya que su aroma conserva los cuerpos y su follaje siempre verde parecía ofrenda de inmortalidad».

Así, las plantas nos calman o bien exaltan nuestro erotismo a través de aromas, perfumes y sahumerios, como en el caso de las recetas adosadas a las notas del jazmín o la gardenia, que sacian la inmediatez de nuestro deseo. Pero, además de concebirse en el presente, las plantas también se encuentran articulando los pasajes de nuestra memoria. En el libro nos podemos encontrar en más de una ocasión con el sauce llorón, árbol al que la poeta hace un seguimiento especial que parte en Babilonia y que incluso se antecede al jardín del Edén, y que comenzó a migrar por el Medio Oriente para zarpar en barco hasta el Mar del Plata, cruzar la cordillera y ser recibido en las riberas del río Elqui, tierra de la poeta.

«Desde que soy criatura vagabunda, desterrada voluntaria, parece que no escribo sino en el medio de un vaho de fantasmas.»

Y ese fantasma arraigado a la tierra de su nacimiento es el que encarna en la publicación póstuma del Poema de Chile (1967). La mujer fantasma visita, junto a un niño y un huemul, los distintos huertos y jardines del Valle Central, cultivados por las memorias que la autora conserva del Aconcagua, del Maule o Arauco. Pero, por fuera de estos recuerdos locales, la poeta se sabe errante y mestiza, y es por eso que en su experiencia recorriendo el mundo se ve valiente para establecer un diálogo con Anahuac, Xochitl y Quetzalcóatl, de manera que nace la oración de «El maíz», incluído en su tercer poemario, Tala (1938). ¿Cuál es la intención de este rezo? Elevar la siembra, alzarla al cielo. Invitar a la serpiente a desplazarse entre las cañas para fertilizar las grandes extensiones de maíz que alimentan multitudes, el cereal de América.

El santo maíz sube

en un ímpetu verde,

y dormido se llena

de tórtolas ardientes.

El secreto maíz

en vaina fresca hierve

y hierve de unos crótalos

y de unos hidromieles.

El dios que lo consuma,

es el dios que lo enceguece:

le da forma de ofrenda

por dársela ferviente;

en voladores hálitos

su entrega se disuelve.

Y México acaba

donde la milpa muere.

(«El maíz», Herbario mistraliano, p. 248.)

(*) La ilustración es de Vladimir Morgado.

(**) Las imágenes están en Herbario mistraliano, cedidas por la editorial para esta reseña.

Sin comentarios